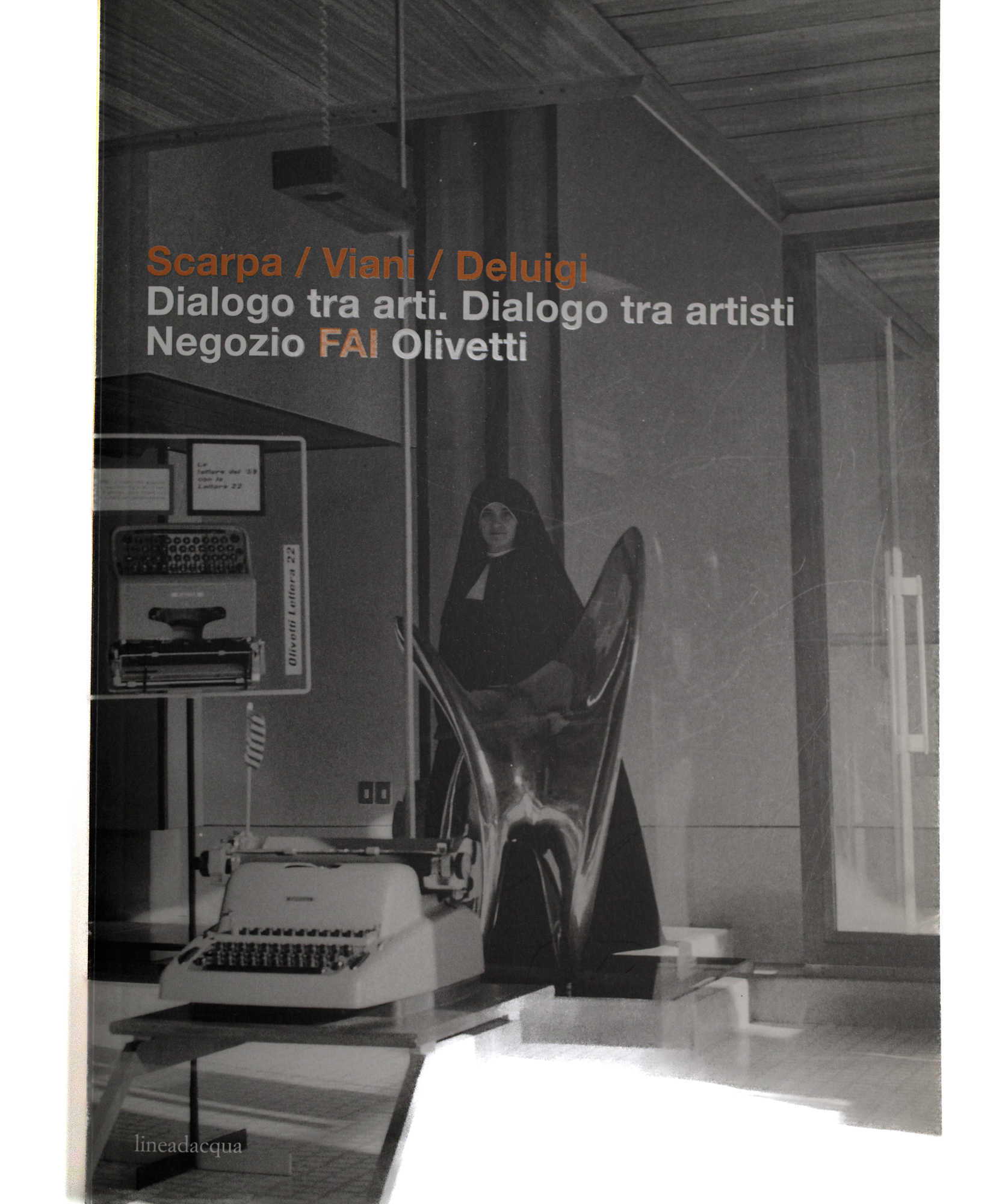

Lo sguardo sul paesaggio nella fotografia di Giovanni Pasinato

di Maria Pia Arpioni Università di Venezia

Abstract: Il saggio presenta il lavoro di un giovane fotografo del Nord Est italiano, Giovanni Pasinato (Venezia 1974-), attraverso l’analisi della sua opera e un’intervista all’autore, impegnato in un’attività dalle consistenti valenze cognitive ed etiche, ascrivibile alla Scuola italiana di fotografia del paesaggio (Luigi Ghirri, Guido Guidi, Giovanni Chiaramonte), ma dotata di tratti originali in forte sviluppo. Il contributo intende mostrare come la fotografia di Pasinato – dalle esplorazioni del “terzo paesaggio” lungo strade e autostrade, alla ricerca condotta sulle scene urbane di Treviso e Venezia Mestre, fino alla più recente perlustrazione dell’antico bosco del Montello (sulla cui esistenza minacciata si era levato altissimo anche il canto poetico di Andrea Zanzotto, scomparso nel 2011) – sia tutta incentrata sulla funzione fondamentale dello “sguardo,” grazie alla quale il suo lavoro si caratterizza, anche rispetto a predecessori e coetanei, come indagine e strumento di consapevolezza, in senso lato “politica,” sul rapporto fra l’essere umano e i luoghi. Le immagini di Pasinato, sommesse, limpide e allo stesso tempo avvolte da vaghezza, interrogano l’osservatore, proponendogli un dialogo con gli spazi fotografati ed evidenziando l’inscindibilità stilistica fra forma e contenuto; si distinguono per l’assenza di ogni compiacimento soggettivistico ed estetico, a favore della riscoperta, realizzata per mezzo di una essenziale valorizzazione della “visione,” dello stretto nesso fra cultura e natura, fra l’essere umano e gli altri viventi. Proprio mentre sollecitano il senso della nostra responsabilità collettiva, tralasciando ogni cedimento sentimentalistico e nostalgico, queste fotografie invitano ad avere coscienza e perciò, in ultima analisi, speranza. Pasinato rivendica così alla fotografia un’alta funzione artistica e civile, spesso misconosciuta proprio da quegli enti e istituzioni che dovrebbero avere a cuore il bene comune.

O boschi non defoliati

delle guerre di tanti anni fa,

quando il ciliegio ai disperati

urli ed al sangue opponeva un salto di qualità.

[…]

Neutrali a sé stavano le bestiepiante della boscaglia

e a divine fogliate pause portavano i cammini.

[…]

Giovanni Comisso saliva sul ciliegio,

l’ilare sangue ne gustava a sazietà:

di Giovanni e del ciliegio il privilegio

lascia ad ogni vivente, o umanità.

Andrea Zanzotto, (Che sotto l’alta guida)

Dobbiamo saper pensare il paesaggio,

e il bisogno di paesaggio come bene comune,

in un senso che non sia meramente estetico

bensì filosofico, perché ha a che fare con la natura;

storico, perché ha a che fare con la memoria collettiva;

etico, perché ha a che fare coi nostri comportamenti;

sociale, perché ha a che fare con l’idea di comunità;

politico, perché ha a che fare con l’idea di cittadinanza.

Salvatore Settis, Il paesaggio come bene comune

Paesaggio e fotografia in Italia.

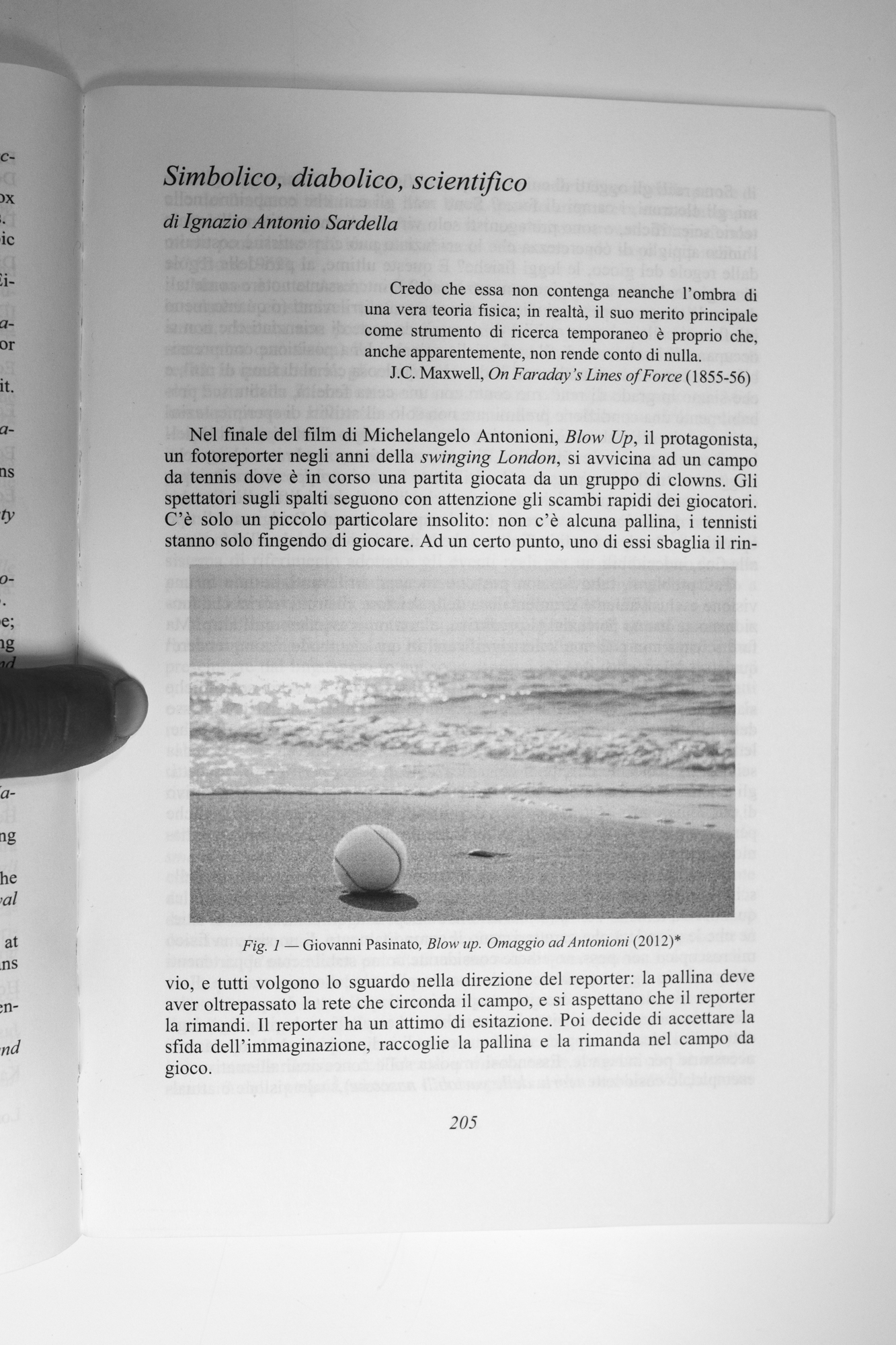

Giovanni Pasinato è uno dei giovani artisti e fotografi italiani “sulle cui spalle pesa oggi la responsabilità di proiettare nel futuro la questione sempre aperta del rapporto tra l’uomo e il mondo in cui vive” (Valtorta XVI). Il suo percorso individuale poggia sulla storia ormai quarantennale della “scuola italiana di paesaggio,” nata negli anni Settanta e fiorita fra i primi anni Ottanta e Novanta: un insieme di varie e numerose esperienze di osservazione e riflessione fotografica sui luoghi, che amplia il concetto di paesaggio, fino a includere “aspetti minori e mediocri del territorio antropizzato” (Valtorta XVIII); si interroga sulla frattura fra le persone e gli spazi in cui vivono; scopre nei modelli di visione un aspetto fondamentale del rapporto con l’ambiente. Noti rappresentanti di questo “fronte culturale” (Valtorta XVII) sono stati, ad esempio, Gabriele Basilico, Luigi Ghirri, Guido Guidi, che in quegli anni hanno collaborato, fra loro e con scrittori e architetti, nell’ambito di progetti collettivi a committenza anche pubblica, dando così vita a esperienze di respiro sia artistico sia civile. Come loro, anche Giovanni Pasinato tiene a mente, cercando di rinnovarla in modo originale, la lezione di alcuni fotografi americani moderni e contemporanei (ad esempio Walker Evans, i New Topographics), oltre allo sguardo sui luoghi del cinema neorealista e alle elaborazioni visive di registi come Michelangelo Antonioni: riferimenti che abbiamo potuto approfondire direttamente con l’artista nel corso di svariate conversazioni avvenute negli scorsi mesi e sintetizzate nella sezione finale di questo saggio.

La scuola italiana di fotografia del paesaggio prende avvio negli anni Settanta, periodo in cui accelerano le trasformazioni economiche e sociali, culturali ed esistenziali, succedutesi a quelle, sconvolgenti, avvenute nel secondo dopoguerra: conseguenze ne sono state la devastazione della natura, il degrado degli ambienti urbani, la perdita del senso di appartenenza, la disaffezione verso i luoghi del quotidiano, il disorientamento identitario. Fenomeni che coinvolgono probabilmente gran parte delle aree sviluppate del nostro pianeta, ma che in Italia incontrano anche la specifica complessità del paesaggio, “sintesi speciale di natura e cultura ormai sulla via del declino” (Valtorta XVIII). Il Nord Est da cui proviene Pasinato ha rappresentato, fino a qualche anno fa, l’emblema del successo di un modello di sviluppo economico – la piccola e media impresa – basato su uno sfruttamento capillare del territorio; proprio qui, l’emergenza ecologica e la disattenzione per gli spazi quotidiani sono particolarmente gravi. Lo ha denunciato con insistenza la voce altissima di Andrea Zanzotto (1921-2011), le cui poesie e prose sono state infatti opportunamente analizzate in chiave ecocritica. Di Zanzotto sono usciti di recente in Italia alcuni volumi, rimasti relegati all’ambito letterario nonostante il loro afflato civico, che raccolgono interventi sia teorico-estetici sia militanti in difesa del paesaggio, della sua conoscenza, tutela e valorizzazione: Luoghi e paesaggi (2013) e In questo progresso scorsoio (2009). Sul degrado che interessa in modo purtroppo paradigmatico le regioni settentrionali dell’Italia (oltre al Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna), si è soffermato anche lo sguardo del veronese Eugenio Turri, geografo e viaggiatore, autore di diversi volumi sul paesaggio italiano, e in particolare di La megalopoli padana (2004), in cui esamina la trasformazione della pianura padana in un’unica formazione urbana, anche a causa della sfrenata invadenza di strade e veicoli. Sull’analisi degli spazi definiti dalle strade come segni del nuovo paesaggio quotidiano, sulle scelte di vita – “come l’essere umano ha deciso di vivere” – che essi visivamente rappresentano, si incentra, non a caso, anche una parte importante dell’opera di Pasinato. Quest’ultimo, tuttavia, pur prestando attenzione ai contributi culturali più vari e soprattutto a quelli provenienti da intellettuali del calibro di Zanzotto e Turri (o da geografi accademici “engaged” come Francesco Vallerani, già curatore col collega Mauro Varotto, veneto anche lui, di Il grigio oltre le siepi e ora autore di Italia Desnuda), assegna e rivendica alla pratica artistica fotografica, in quanto “pratica della visione,” un ruolo insostituibile nel percorso conoscitivo e decisionale dell’essere umano, come singolo e come collettività, nei confronti del mondo in cui vive.

Pasinato e lo sguardo: gli Intraluoghi

Giovanni Pasinato è nato a Venezia nel 1974. Comincia a fotografare giovanissimo durante i suoi primi viaggi negli anni Ottanta, intrecciando da subito la pratica dello spostamento e dello sguardo estraniato con quella visiva. Si dedica quindi allo studio della tecnica e della critica fotografica dapprima da autodidatta, poi frequentando numerosi workshop tenuti da maestri italiani come Silvia Camporesi, ma ricercando da subito un proprio itinerario. Dopo cinque anni di fotografia digitale comincia il suo primo progetto sulle “apparenze” in linea con la scuola italiana di fotografia del paesaggio. Nel gennaio 2014 apre a Venezia Mestre “Fotogenia,” uno studio fotografico che organizza corsi e laboratori; come per altri fotografi della sua generazione, uno dei suoi obiettivi è la sperimentazione di progetti partecipativi basati sul coinvolgimento dei cittadini attraverso l’immagine fotografica.

Pasinato ha esposto nel 2012 all’interno di una Rassegna di Arte Contemporanea (Ca’ dei Carraresi, Treviso) e di una mostra curata da Massimo Marchetti e Silvia Camporesi (Mlb Gallery e Horti della Fasanara, Ferrara); nel 2013 ha luogo la sua prima personale, con l’esposizione Intraluoghi curata da Steve Bisson (Galleria Browning, Asolo [Treviso]). Gli scatti selezionati per Intraluoghi sono parte di un progetto più ampio denominato Le Tensioni e sviluppato negli anni lungo un percorso di 200 mila chilometri di strade statali e autostrade, attraverso i luoghi della quotidianità (dopo la laurea in Giurisprudenza, Pasinato ha lavorato a lungo come agente di commercio prima di dedicarsi completamente alla fotografia). Come le altre fotografie di Pasinato, anche queste sono prive di titolo e da leggere in successione, come flusso di immagini che vuole evitare di definire in modo univoco il paesaggio, disegnarne i confini una volta per tutte, proponendosi invece come un continuum che esprime trasformazioni e stratificazioni. La denominazione Tensioni si riferisce proprio al movimento dialettico che attraversa questi scatti, e che si sposta fra i poli della superficie e della profondità, della forma e della sostanza. Queste vedute essenziali, che Pasinato ci ha mostrato e commentato nel corso dell’intervista riportata nell’ultima parte del saggio, sono la ricerca di un dialogo con quei territori interstiziali che attraversiamo in auto col pensiero altrove, lo sguardo cieco, fra un luogo e l’altro del nostro fare convulso e inarrestabile. Sono immagini che anzitutto affermano l’esistenza e la vicinanza di questi luoghi, contro l’insistente definizione che li vorrebbe “non-luoghi;” comunicano poi l’importanza del respiro, della pausa, dello sguardo riflessivo tra una corsa frenetica e l’altra, per ritrovare il centro di sé, dell’essere umano, e il legame profondo con la natura e il territorio.

Protagonista di questi scatti è spesso il paesaggio suburbano o agricolo, percorso da uno sguardo silenzioso e interrogativo, che coglie lo stato di abbandono, i segni di una civiltà terrigena perduta, ma non inutilmente rimpianta: l’immagine ferma nel presente la possibilità per l’essere umano di riprendere a dialogare con la terra, con i luoghi che percorre o abita, purché sappia ricominciare a vederli e, quindi, comprenderli, per afferrare poi il senso e il peso delle scelte compiute e da compiere, come rappresentazione di un’identità, non solo regionale, bensì umana, in grave crisi ma non del tutto perduta.

La natura è colta nei suoi elementi più sottili e delicati, come i ciuffi d’erba, e nei momenti in cui la sua fragilità è più esposta all’aggressione dell’essere umano: uno di questi scatti, ad esempio, restituisce una esalazione dal suolo nella forma di un velo che disturba la vista. Rendendoli visibili e narrandoli, Pasinato trasforma i non-luoghi in luoghi, manifestazione di quello che Gilles Clément ha definito “terzo paesaggio”: un paesaggio deturpato, abbandonato, ibrido, difficile da definire, ma sempre più comune e pertanto bisognoso di essere accolto e riconosciuto. L’idea rivoluzionaria di Clément, ripresa e sviluppata in alcune ricerche empiriche di recente condotte sul territorio italiano, pubblicate in un volume curato non a caso dall’antropologa veneta Nadia Breda, assieme a Franco Lai, consente di intravvedere in questi luoghi non soltanto ciò che è stato perso, ma soprattutto la tenace e insopprimibile vitalità della natura, che sa curare le proprie ferite, rigenerarsi e continuare a proteggere l’essere umano, riappropriandosi degli spazi, insinuandosi tra le fessure, lungo le strade, in mezzo al cemento, in luoghi insperati e marginali. Benché in questi scatti la presenza e l’attività umane siano sottintese, indovinabili da resti, rovine, opere incompiute, lo sguardo di Pasinato, con un’intonazione quasi antropologica, ricerca la connessione fra umano e naturalità facendo emergere non solo i risvolti positivi, relativi a una diversità biologica residuale che riprende slancio, ma anche certi lati oscuri, che fanno trapelare l’imminenza di un simile destino di sofferta transizione anche per gli esseri umani, sulla scorta di intuizioni espresse ad esempio da Luc Ferry nel volume Il nuovo ordine ecologico. L’albero, l’animale e l’uomo (1992) e da Charles Patterson in Un’eterna Treblinka. Il massacro degli animali e l’Olocausto (2002): il trattamento inflitto a vegetali prima e animali poi anticipa l’esercizio di simili tecniche di controllo, dominio e persino distruzione nei confronti degli stessi umani, come nel caso del famigerato filo spinato protagonista del libro di Patterson.

Area Appiani: “un cambio di prospettiva?”

Con il progetto fotografico Area Appiani, che espone nel giugno 2014 a Treviso (città del Nord Est italiano poco distante da Venezia), Pasinato sposta l’attenzione sulla scena urbana di Treviso, unendo il suo sguardo a quello di altri ventuno fotografi e rivolgendosi a osservatori-cittadini. La mostra collettiva, intitolata Treviso: un cambio di prospettiva?, nasce da un laboratorio di indagine visiva sulle trasformazioni materiali e identitarie della città, organizzato da un autore ormai affermato, Marco Zanta, che ne è anche il curatore. Nel corso del workshop, per alcuni mesi Pasinato e gli altri fotografi hanno cercato di “misurare” i mutamenti subiti da Treviso nel corso degli ultimi anni e interrogarsi sulla percezione che ne hanno gli abitanti. L’Area Appiani è una zona di 60 mila metri quadrati alla periferia della città trevigiana, di recente oggetto di interventi di ristrutturazione, progettati dall’architetto Mario Botta, volti a trasformarla nella “Treviso del futuro,” “cuore moderno della città.” In queste foto di Pasinato, la natura è protagonista per assenza; la presenza umana si fa più significativa, ma è sempre isolata; lo sguardo delle persone, la loro postura interrogano direttamente, quasi con perplessità, gli spazi devitalizzati dal cemento, da edifici e modelli urbanistici che mettono a forte repentaglio il rapporto con la natura e il territorio originari: anche in questo caso, i luoghi sono per lo più spazi di transito, strade o piazze che hanno perso ogni funzione collettiva. Pertanto, anche le tracce della storia sono qui pressoché inesistenti, la memoria è appiattita su un presente anodino. Con toni sempre dimessi e pacati, le immagini rivelano la totale artificiosità di questi spazi, il senso di estraneità e infinita solitudine degli abitanti; altre volte, cercando di porsi dal punto di vista estetico dell’architetto, esprimono il soffocamento dello sguardo, la sua impossibilità di aprirsi all’orizzonte, al cielo. La natura collettiva del progetto fotografico e il suo rilievo pubblico realizzano le potenzialità in senso ampio “politiche” del linguaggio fotografico, e rilevano insieme la natura di bene comune del territorio e la necessità di recuperare una dimensione comunitaria. Il carattere limpido delle immagini di Pasinato, formalmente “pulito” e armonioso, ma sostanzialmente conturbante, oppone alla retorica delle dichiarazioni ufficiali – “una città dalle cui torri lo sguardo può spaziare verso la campagna circostante e le Alpi;” “luogo d’incontro ideale” – la nuda complessità del visibile.

A me piace guardare: lo sguardo come “insieme vuoto”

Il primo libro di Giovanni Pasinato, A me piace guardare, è disponibile online in versione self-publish; si presenta anch’esso come flusso di frammenti visivi privi di didascalie su luoghi e tempi di ripresa e ha pertanto i caratteri di un discorso altamente estraniante, che si configura come punto d’incontro fra la progettualità del fotografo e le trasformazioni socio-economiche e paesaggistiche, come pluralità di sguardi e osservazioni che, attraverso l’assenza di indicazioni spazio-temporali, vogliono interrogare chi guarda, scuoterlo dagli automatismi visivi ponendo una sorta di indovinello. “L’autoeducazione morale richiede anzitutto che si cancellino le rappresentazioni errate, i postulati ritenuti ovvi […]. Per vedere le cose dobbiamo prima di tutto guardarle come se non avessero senso alcuno: come se fossero un indovinello” (Ginzburg 20). Il procedimento dello straniamento è utilizzato come strumento di distanziazione, per guardare criticamente la realtà senza farsi sommergere da angosce, spettacolarizzazioni o raffinatezze estetiche che invece di “resuscitare la nostra percezione della vita” (Ginzburg 16) la imboniscono e alterano. La condizione della distanza può invece diventare molto feconda anche per la tutela della natura, per il recupero di un legame con il territorio. La vena documentaristica di Pasinato risponde a un “desiderio di oggettività” (Valtorta XIX) che accentua le contraddizioni ma è anche riconoscimento, un poco rasserenante, dell’esistenza di un mondo esterno (per quanto discontinuo e deturpato) di cui la natura è fondamento. Per Pasinato la relazione fotografica coi luoghi implica la ricerca di uno sguardo “naturale,” un distanziamento dal proprio io emotivo e intellettuale e quindi l’attenuamento delle mediazioni rispetto all’oggetto, l’attenzione e il rispetto per una presenza “altra”, concreta, nient’affatto banale né del tutto rassicurante, ma con la quale si può colloquiare. Così, un certo senso di disfacimento è a volte sottolineato dalla luce, vi è una sottile inquietudine, ma anche il senso intimo, poetico di una appartenenza antica tutta da riscoprire. Il dialogo deve essere continuamente rinnovato, il continuo e naturale divenire delle cose non deve fissarsi in un’unica rappresentazione. L’immagine unica e totale è illusoria, convince di essere padroni di ciò che ci circonda; lo sguardo che si ricompone costantemente restituisce invece l’idea di una profonda unità fra l’io e il mondo che deve essere incessantemente rifatta. Uno dei testi con cui Pasinato ha scoperto una consonanza spontanea è, non a caso, L’insieme vuoto (2013), del filosofo dell’arte Federico Ferrari. Al centro della poetica di Pasinato vi è infatti l’idea dello sguardo come “insieme vuoto:” la fotografia dovrebbe restituire la singolarità della visione individuale ma anche abbracciare la pluralità delle visioni possibili, alludendo alla potenza del vedere, allo sguardo come porta che conduce alla comprensione e quindi alla consapevolezza del mondo, delle conseguenze, positive o negative, delle nostre decisioni in relazione, soprattutto, all’uso del territorio, al rapporto coi luoghi. La complessità dello sguardo che interseca tutti gli sguardi possibili rivela quindi l’ambiguità del paesaggio: l’ignoto e l’imprevedibile della natura, ciò che Ferrari chiama l’“invisto,” entrano nell’immagine, destabilizzando l’osservatore, aprendo prospettive inedite, saperi e consapevolezze nuove, analogamente, sempre secondo Ferrari, a ciò che riesce a fare la parola poetica. La natura si rivela ambivalente: ora materna, quando conforta e sostiene, ora matrigna, quando le scelte prese si rivoltano contro l’umanità stessa. Anche in quest’ultimo caso, tuttavia, l’immagine di ciò che sembrava impossibile all’umanità arrogante, accecata dal senso di onnipotenza, può aumentarne il grado di comprensione, rafforzarne il senso etico e sociale, renderla insomma più umana.

I Bisnent e lo “sguardo di terra”

L’ultimo progetto di Pasinato, il cui percorso è recente ma già piuttosto ampio e vario, si intitola Bisnent, dal nome in dialetto veneto della popolazione contadina del Montello, i Bisnenti. Il Montello è un ampio colle in provincia di Treviso, attualmente suddiviso fra i comuni di Arcade, Cornuda, Montebelluna, Nervesa e Volpago, dove si trova uno degli ultimi boschi italiani da preservare. Si tratta di un territorio ricco di importanti elementi naturalistici, ma anche storici (siamo nei luoghi della Grande Guerra, vicino al fronte del Piave), indagato da Andrea Zanzotto nelle poesie di Galateo in bosco (Mondadori, 1978). Le fotografie di Pasinato, in questo progetto, presentano carattere e interesse più spiccatamente storico-sociale ed ecologico. La popolazione dei Bisnent, infatti, ha sempre vissuto del suo attaccamento affettivo ed economico, in prevalenza silvo-pastorale, alla terra: un rapporto profondo, col tempo sempre più subordinato alle soffocanti priorità dell’industria. “Bisnent” significa letteralmente “due volte niente” e indicava in origine la condizione di grande miseria di questa gente, contadini senza terra, boscaioli senza bosco: gente che viveva dei frutti della natura, ma senza averne la proprietà, senza pretendere di dominarla. Non a caso Zanzotto, nella poesia (Stracaganasse o castagne secche), che fa parte di Galateo in bosco, dialogando con il proprio sé lirico, si autodefinisce “bisnènt-mi” (io bisnent), “bisnènt me parènt” (io parente dei bisnent), perché il suo “sguardo di terra” nasce dal “selvatico,” dalle cose più umili, semplici e profonde, come il “pattume di tuberi,” rivelandole senza sciuparle. Il poeta auspica che arrivi il “satori,” il momento della consapevolezza suprema, quando l’umanità saprà finalmente servirsi delle risorse naturali in modo sostenibile: “allora il bosco tutto / […] potremo insieme rovistare e rapinare / ma senza dargli rovina // nemmeno in una stilla, in una trina” (Zanzotto 2000, 613-614).

I primi a incrinare questo rapporto di armoniosa convivenza furono i Veneziani, che fra il XV e il XVI secolo occuparono la zona usurpando i diritti consuetudinari d’uso dei Bisnent, risalenti all’epoca medioevale, per riservare la zona alla coltura dell’albero del rovere, necessario alla Repubblica Serenissima per la costruzione delle navi della sua flotta. I Bisnent vennero allora impiegati come boscaioli e severamente puniti quando sopresi a rubare piante o a pascolare sul Montello. Dal 1797 la dominazione austriaca ne peggiorò le condizioni di vita, privandoli anche della possibilità di lavorare come boscaioli al servizio dei dominatori e di usufruire dei prodotti secondari del bosco. I Bisnent – la cui denominazione risale proprio a questo periodo – reagirono cercando più volte di riappropriarsi della terra nei confronti della quale avvertivano una reciproca appartenenza. L’annessione del Veneto al Regno d’Italia, nel 1866, segnò non a caso il drammatico impoverimento tanto del bosco quanto dei suoi legittimi abitanti, a causa di politiche forestali governative improntante alla vendita di grandi quantità di legname e all’esclusione totale dei Bisnent dall’utilizzo del bosco, che li costrinse, per sopravvivere, a furti duramente repressi. La legge Bertolini-Chimilli del 1892, che stabilì l’assegnazione gratuita di metà del territorio ai Bisnent e la vendita dell’altra metà, divisa in poderi, non risolse la “questione montelliana,” assurta nel frattempo alle cronache nazionali.

Dall’esplorazione di Pasinato nel bosco dei Bisnent, emerge la persistente difficoltà dell’essere umano, fautore di uno sfruttamento estremo e distruttivo, a proteggere la natura e se stesso: il “vivente” storico – un altro concetto essenziale per Clément – è continuamente messo a repentaglio o distrutto per far spazio a manufatti morti. In mezzo ai prodigi naturali di una delle ultime isole italiane di wilderness, fra alberi alti fino a trenta metri, sanguinano le ferite dei tronchi abbattuti per lasciare il posto a radure recintate da filo spinato – la cui storia, ricostruita in Treblinka di Patterson, procede inesorabile dalla pianta all’animale all’umano –, terreni ordinatamente coltivati e colonizzati da case di villeggiatura.

Homo viator in costante cammino, Pasinato insiste sui luoghi con sguardo leggero, pronto a cogliere il riaffiorare, dietro l’angolo, del disordine primigenio, della natura selvaggia e della sua meravigliosa bellezza, ma anche a documentarne la distruzione, sollecitando l’osservatore a comprendere la drammaticità di istanti transitori, in cui non tanto l’eterna natura cosmica, sempre generosa nel ricreare e donare se stessa, ma un’epoca della storia umana, quella contemporanea, rischia di perdersi e scivolare sul pericoloso crinale della tragedia. Il bisogno profondo che il dialogo empatico con la natura sollecitato da queste immagini può aiutarci a riscoprire riguarda il naturale legame di solidarietà con gli altri viventi, l’importanza di relazioni fra uomini, animali e vegetali fondate sul dono reciproco, che una sfrenata economia di scambio ha invece offuscato sempre più. Il “terzo paesaggio” che riprende la sua incontaminata libertà è infatti portatore di un valore autonomo, che l’essere umano non può controllare, ma deve solo riconoscere, prima di tutto con l’atto visivo, nel rispetto della propria stessa esistenza.

Intervista a Giovanni Pasinato

Abbiamo potuto dialogare con Giovanni Pasinato in diverse occasioni fra marzo e dicembre 2014. Riportiamo le battute più significative emerse dagli incontri.

- Il tuo primo libro di fotografia di paesaggio si intitola A me piace guardare. Qual è il messaggio che hai affidato a questo titolo?

- Si tratta di una provocazione, dettata dalla volontà di escludere la malinconia che le immagini potrebbero evocare a uno sguardo superficiale.

- Le tue fotografie non intendono fare appello ai sentimenti di chi le guarda?

- Sì, certo, ma per superarli. Come per Diane Arbus fotografare era una sorta di terapia, anche per me in un certo senso è così. A mio avviso il significato autentico della fotografia risiede nella sua stessa pratica, che per me è una sorta di esercizio della visione, una volontà di vedere meglio, capire un po’ di più. Un modo di vivere. Ritengo infatti che l’atto visivo sia la “porta” principale di accesso alla cognizione del mondo. Per questo, col mio lavoro miro anzitutto a contribuire alla coscienza che abbiamo del nostro modo di rapportarci con i luoghi, e alla nostra responsabilità nei confronti della natura della quale facciamo parte. Mi pare che spesso invece prevalgano in chi fotografa l’esibizione e la vanità individuali rispetto a un atteggiamento di comprensione della realtà, di umile avvicinamento alla sua decodifica, che cerco di mantenere quando fotografo.

- Qual significato riveste la scelta del bianco e nero per la maggior parte delle tue foto?

- Si tratta di un atto di umiltà nel senso indicato: quasi tutti i fotografi imparano a rappresentare la realtà dal bianco e nero, per raggiungere via via una maggiore complessità. La mia idea è di uno sguardo il più possibile naturale, dettato da un atteggiamento per così dire “primordiale,” privo di compiacimenti stilistici e di adeguamenti alle mode, alle maniere. Il fotografo dovrebbe mirare con coraggio a una funzione etica, dirompente della fotografia, che consiste nel far riflettere l’osservatore, senza veli né edulcorazioni.

- Secondo te, quindi, la fotografia non dovrebbe essere utilizzata per esprimere le emozioni suscitate dal paesaggio, ma per diventare tramite del recupero di una relazione con i luoghi, che si servono delle immagini per proporre autonomamente le proprie questioni: è così?

- Il fotografo mette in atto una pratica esprimendo nell’atto del vedere la propria sintesi. Grazie allo sguardo del fotografo, a quell’“insieme vuoto” di cui parla Ferrari, il paesaggio diventa soggetto, come Antonioni ci ha insegnato, recitando la propria parte.

- Quali sono le modalità operative, le scelte concrete che adotti, per raggiungere un risultato di questo tipo?

- Utilizzo la fotografia, sulla scia di Guido Guidi, come una rete da pesca a strascico per una prima ricognizione, pratico i luoghi, che sto a fotografare per ore, passo ad una fase di rielaborazione visiva, poi concettuale, e poi ad altre sessioni di lavoro, per seguire il nocciolo del discorso in modo che sia riconoscibile fin dai primi editing. Mi sento molto vicino a Guidi per la sensibilità e il metodo applicato a soggetti minori, piccole porzioni di mondo, un mondo personale, delicato. Dalla realtà visibile mi pare emergano due tipi di “oggetti:” quelli riconoscibili, che chiamo “apparenze,” e quelli enigmatici, che chiamo “simulacri.” Questi ultimi per me rappresentano un invito a chiedersi dove siamo, e quindi che cosa facciamo, che cosa ne facciamo di questi luoghi, e ha quindi a che fare con domande di tipo esistenziale. Il mio fine non è la denuncia, che è fine a se stessa in quanto un atteggiamento denunciatario propone già delle risposte; il mio sforzo mira a coinvolgere la comunità per responsabilizzarla attraverso la riflessione innescata dalle domande che le foto pongono. È proprio questa la specificità della fotografia, riuscire a porre interrogativi sui luoghi che abitiamo e soprattutto sul nostro modo di vivere, sulle nostre debolezze e sulle nostre particolari attitudini a relazionarci con lo spazio.

- Potremmo dire che il tuo modo di procedere mira a integrare, fondere insieme razionalità ed emozioni, all’interno di un processo cognitivo di conoscenza profonda?

- Sì, è così. Credo che la condizione umana, nonostante la capacità di analisi critica e di raziocinio, sia dominata dalla natura, da componenti fisiche e chimiche che costituiscono la base delle nostre facoltà di pensiero. Penso sia molto importante conferire alla propria esistenza un ritmo che porti a una conoscenza più profonda del mondo e del modo migliore di relazionarsi ad esso, perché altrimenti l’individuo e la comunità non avrebbero altro modello che quello imposto da profitti e ritmi insostenibili. Il mio primo lavoro, A me piace guardare, è una sorta di reazione a uno stile di vita che cancella l’identità delle persone, ma anche quella dei luoghi che esse percorrono nel quotidiano. Chi potrebbe fare questo lavoro? Uno scrittore? Un dirigente di azienda? Un calciatore? Un ragioniere?

- Per quale motivo, secondo te, i movimenti ecologisti non hanno ottenuto finora grandi risultati? Quali sono gli errori commessi o le ragioni per cui la maggior parte di noi non è attenta come dovrebbe alla salvaguardia dell’ambiente? Che cosa di diverso avrebbe potuto fare anche la fotografia?

- Io credo che il movimento ecologista non sia stato adeguatamente sostenuto dai rappresentanti della politica e dell’economia. Mi spiego: esempi come quello di Al Gore, che hanno nuovamente portato alla ribalta l’emergenza ambientale, hanno certo diffuso una nuova sensibilità, alcuni fotografi hanno testimoniato lo scioglimento dei ghiacciai e il mondo accademico è pienamente consapevole del disastro ecologico in cui l’essere umano si sta cacciando. Nonostante questo l’umanità reagisce lentamente al pericolo di una crisi ecologica irrecuperabile. L’interesse ecologico è da sempre subordinato al guadagno di cordate di imprese, banche, e migliaia di persone ad esse collegate. Purtroppo non esistono modelli alternativi di forza uguale o superiore a quella del sistema capitalista, e al movimento ecologista è mancato un vero leader che sapesse dare una visione diversa rispetto a un modello di contestazione fine a se stesso. Se le correnti ambientaliste avessero potuto riferirsi a un pensatore visionario al livello di Marx, il mondo sarebbe sicuramente pervaso da un senso di responsabilità maggiore. Per questo ritengo che la fotografia debba essere interrogata, messa al servizio del mondo accademico e acquisire la dignità che si merita. Molti fotografi lavorano a proprie spese da anni senza che nessuno li consideri.

- Oltre a Diane Arbus e Guido Guidi, quali sono i tuoi riferimenti, in particolare riguardo alla fotografia di paesaggio?

- La scuola di paesaggio americana è stata significativa, in particolare l’opera di Ansel Adams, uno dei primi a sensibilizzare al rispetto degli ambienti naturali del Nord America, benché egli dia rilievo soprattutto agli aspetti “monumentali” della natura, secondo una visione ottocentesca, aspetti che poi verranno riconosciuti e protetti con l’istituzione dei Parchi Nazionali degli Stati Uniti. Riconosco dei debiti soprattutto nei confronti di Robert Adams, che oltre ad aver realizzato lavori di pura denuncia, ha posto l’attenzione sulla contaminazione della wilderness. Robert Adams va ricordato anche come l’autore di La bellezza in fotografia e uno dei massimi esponenti della New Topographics, la cui pubblicazione in volume è per me un punto di riferimento essenziale: l’attualità di quell’esperienza risiede nella messa in opera di un’arte al servizio alla comunità. I coniugi Becker e la scuola di Düsseldorf rimangono per me fondamentali dal punto di vista metodologico: la scientificità e la dedizione che applicarono nella scelta delle immagini sono anche un invito a mantenere fresca e viva la percezione, contro le gabbie formali e i rischi di serialità.

- Hai usato prima le parole “coscienza” e “responsabilità” nei confronti dei luoghi, della natura. Che cosa intendi per “natura,” qual è la natura che “entra” nelle tue fotografie?

- Cerco di fondere insieme, per superarle, le idee di “natura monumentale” e “natura contaminata.” I luoghi su cui cerco di richiamare l’attenzione non hanno un valore di ricerca estetica, ma sono spazi comuni che si trovano appena fuori dalla porta di casa e vediamo tutti i giorni. Si tratta prevalentemente di spazi urbani, ma non solo, nei quali si hanno una contaminazione fra segni ed espressioni dei nostri modi di vivere, stratificazioni e continui passaggi dal vecchio al nuovo che cerco di far emergere. Il mio desiderio è di raccontare questi luoghi divenuti “invisibili”, “invisti,” direbbe Ferrari, nonostante siano continuamente frequentati, per far aprire gli occhi della mente alle persone affette dalla bulimia che rende ciechi di cui ha parlato Ghirri. Noi siamo parte di questa natura, essa è l’energia da cui proveniamo e di cui continuiamo a nutrirci: distruggendola, distruggiamo anche noi stessi. Non fosse altro che per questo, dovremmo cominciare seriamente a tutelare i luoghi che abitiamo. Il primo passo è cominciare a vederli davvero.

- Quando scatti, elabori e selezioni le tue fotografie, hai in mente un destinatario preciso?

- Il mio pubblico è quanto più vasto possibile, non esclude nessuno: proprio perché invitano a un dialogo importante per ciascuno e per la comunità, le mie fotografie si rivolgono a tutti, non solo a critici, intellettuali e uomini di cultura. La fotografia può contribuire moltissimo all’educazione della visione, alla capacità di cogliere e tentare di capire le infinite sfumature di cui sono ricchi i luoghi che ci circondano e di riscoprire gli infiniti sguardi che possiamo ad essi dedicare. Penso che questa capacità di vedere debba appartenere a tutti, se non vogliamo continuare a ignorare la complessità della realtà fino all’auto-annullamento. Dobbiamo riscoprire lo spirito di vivere nel luogo, ovvero saper ritrovare un posto e una giusta dimensione nella realtà, come individui ma soprattutto come collettività.

- Spostandoci dall’ambito fotografico verso altre discipline e arti, vi sono degli scrittori con la cui opera avverti delle “affinità elettive”?

- Un esempio è sicuramente Il vecchio e il mare di Hemingway. L’atteggiamento del fotografo è un po’ come quello del pescatore che sfida il mare aperto perché sa di poter prendere il pesce più importante senza curarsi del pericolo. È un rapporto di solitudine e confronto diretto con la natura, una sfida bellissima, vinta, ma che poi viene annullata dall’ingordigia di altri pesci…

- Hai qualche nuovo progetto in mente o già in corso che ci puoi anticipare?

- Attualmente sto riprendo un progetto intitolato Mestre: a New Identity, che risale al giugno 2013 e che considero importante perché penso che il compito del fotografo come voce del genius loci sia quello di documentare i cambiamenti che coinvolgono i propri luoghi, come Ferdinando Ongania ha fatto con la Venezia di fine Ottocento, o Eugène Atget con la Parigi del primo Novecento. Utilizzare il cam del cellulare per un compito così gravoso è una provocazione e un invito a diventare tutti Walker Evans senza fatica! Dopo aver visto Sacro Gra di Gianfranco Rosi, credo che mi piacerebbe molto, in futuro, potermi dedicare a un lavoro simile, ma ciò comporterebbe l’aiuto e il riconoscimento del mondo cinematografico, la mia grande utopia.

OPERE CITATE

Augé, Marc. Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, con una nuova prefazione dell’autore. Milano: elèuthera, 2009.

Bernardi, Sandro. Il paesaggio nel cinema italiano. Venezia: Marsilio, 20103.

Bertolini, Pietro. “Il Montello: storia e colonizzazione”, Nuova Antologia 1 marzo 1905: 5-31.

Breda, Nadia, e Franco Lai, a cura di. Antropologia del “Terzo paesaggio”. Roma: Cisu, 2011.

Clément, Gilles. Manifesto del Terzo paesaggio. Macerata: Quodlibet, 2005.

de Ceglia, Francesco Paolo, e Liborio Dibattista, a cura di. Il bello della scienza. Intersezioni fra storia, scienza e arte. Milano: FrancoAngeli, 2013.

Favero, Luigi. La selva del Montello nel Trevigiano. Milano: Libreria di educazione e di istruzione di Paolo Carrara, 1875.

Ferrari, Federico. L’insieme vuoto. Per una pragmatica dell’immagine. Monza: Johan & Levi, 2013.

Ferry, Luc. Il nuovo ordine ecologico. L’albero, l’animale e l’uomo. Milano: Costa & Nolan, 1994.

Ginzburg, Carlo. Straniamento. Preistoria di un procedimento letterario, in Id. Occhiacci di legno. Nove riflessioni sulla distanza. Milano: Feltrinelli, 2011.

Iovino, Serenella. Filosofie dell’ambiente. Natura, etica, società. Roma: Carocci, 2004.

Jenkins, William, ed. New Topograhpics. Photographs of a Man-Altered Landscape. Catalogue. Rochester (NY): International Museum of Photography at the George Eastman House, 1975.

Patterson, Charles. Un’eterna Treblinka. Il massacro degli animali e l’Olocausto. Roma: Editori Riuniti, 2003.

Settis, Salvatore. Il paesaggio come bene comune. Napoli: La scuola di Pitagora, 2013.

Vallerani, Francesco, e Mauro Varotto, a cura di. Il grigio oltre le siepi. Geografie smarrite e racconti del disagio in Veneto. Portogruaro: Nuova dimensione, 2005.

Vallerani, Francesco. Italia desnuda. Percorsi di resistenza nel Paese del cemento. Milano, Unicopli, 2013.

Valtorta, Roberta, a cura di. Luogo e identità nella fotografia italiana contemporanea. Torino: Einaudi, 2013.

Zanatta, Pietro. “Un Palio per ricordare i “Bisnent” del Montello.” Palio dei Bisnenti. 14 luglio 2014 <http://www.paliodeibisnenti.it/storia.html>.

Zanzotto, Andrea. Le poesie e le prose scelte. A cura di Dal Bianco, Stefano, e Gian Mario Villalta. Milano: Mondadori, 2000.

Id. The Selected Poetry and Prose of Andrea Zanzotto: A Bilingual Edition. Edited and translated by Patrick Barron. Chicago: University of Chicago Press, 2006.